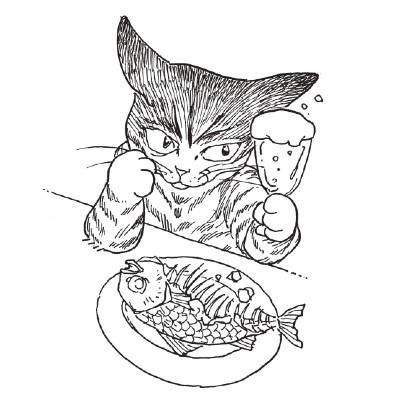

表紙の猫が自画像のように見える

ブロ友さんの紹介で読んでみたが、「トンデモ本」だった(もちろんいい意味で)

漫画家、エッセイストのハルノ宵子の父は思想家、詩人の吉本隆明、妹は作家の吉本ばなな。

2017年、内科医はステージⅣの大腸がんだとつぶやいた。「ああ~!またやっちまった~!」一年ちょっと前には自転車の酔っぱらい運転でコケて大腿骨を骨折し、人工股関節置換手術、5年前には乳がんで片乳を全摘出している。でもビールはやめられない。

おしっこの出てくるところから大便が漏れ出してくる(もっと露骨な表現だったが)

ハルノの母は喘息持ちのヘビースモーカー、父は高機能自閉症、猫のシロミは「馬尾神経症候群」「リンパ性胆管肝炎」

「シロミに出会わなければ、私は物書きを続けていないし、もっと馬鹿で粗暴で、介護中の両親の頭をカチ割っていたかもしれない。私はすべてをシロミから教わった」

「動物の医療は治療食がキライならムリに食べさせなくていいし、多少身体に悪い物でも、それで元気が出るなら与えてもかまわない。病院に連れていくストレスの方が、治療効果を上回ると思われるなら、最低限の薬をもらってきたり、最初から治療しないという選択もできる」

人間の場合、医者は「もうこの辺で治療をやめちゃって、モルヒネ一発キメたほうが楽しく長生きできる」とは口が裂けても言えない。患者とその家族は一分でも長生きできるならと過剰な治療を求めてくる。

「より自分らしい死を選び取っていく過程こそが医療じゃないのか。猫・両親・自分と様々な医者と医療、生と死に付き合ってきた中で考えてきたことだ」